ビジネスキャリア検定の生産管理BASIC級に合格したい!

と思うけど…

『効果的な勉強方法は?』

『過去問と出題範囲は?』

『難易度や勉強時間はどんなもん?』

『テキストは何を読ばいい?』

『試験日と試験地は?』

こんな疑問に答えます。

生産管理BASIC級の情報は巷に少なく、おっさんは学習に苦労しました。

あなたには合格への最短ルートを歩んで欲しい。

この記事で生産管理BASIC級の効果的な勉強法がわかります。

ビジキャリ!生産管理BASIC級の効果的な勉強法は?

生産管理BASIC級の効果的な勉強法は色々ありますが、

オッサン的に最重要と思う4つのマインドをご紹介します。

1番初めに言いたいことは…

『完璧を求めるな!』

2番目に言いたいことは…。

『繰り返したら、わかる時がくる!』

3番目は…

『楽しもう!』

最後は…

『他人と比べない』

よく考えたら、どんな勉強にも当てはまりそうな気がしますね。

生産管理BASIC級はBASICと語ってますが、内容は濃いです。

まともに勉強すると学習時間をかなーり必要となります。

でも、BASICというだけあって出題形式はYESかNOの2択のマークシート方式。

何も勉強しなくても正解率は平均で50%。かなーり緩いです^^;

何も勉強しなくたって半分は取れちゃうってことだね。

合格ラインは70%なので、正解が49問以上で合格。

言い換えると3割の21問は間違っても良いといえます。

21問も間違って良いと思うと少し気が楽になりませんか?

ポイントを抑えて全体的に勉強すれば合格ラインに達すはず。

わからない箇所に固執して先に進まないより、飛ばしてどんどん先に進みましょう。

焦らずに、一緒に頑張っていこう!

試験に合格するためには学習コスト(時間)が必要。

効果的に勉強する手順を紹介します。

- 試験範囲を確認する

ビジネスキャリア試験の公式サイトのコチラ(PDF)よりで試験範囲が確認できます

他の試験分野も合わせた全体はコチラから

生産管理BASICの全体案内はコチラから - 主教材となるテキスト(参考書)を確認する

主教材はビジネス・キャリア標準テキスト「生産管理 BASIC級」です

ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 生産管理 BASIC級 (ビジネス・キャリア検定試験 標準テキスト) - 過去問題を解いて、参考書の出題箇所を読む

公式サイトより過去問題がダウンロードできます

公式Youtubeより過去問題を視聴できます

・令和元年度

・令和2年度

・令和3年度 - 過去問題から問題割合と出題頻度を分析する

ここが大切なポイントです!

後ほど、詳しく解説します♪ - テキスト(参考書)をのテキストを読む

問題割合と出題頻度が高い箇所を重点的に学習します。

主教材はビジネス・キャリア標準テキスト「生産管理 BASIC級」です

初めは「概要を掴むこと」に主眼に置いて、わからん箇所はスキップでOK。

ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 生産管理 BASIC級 (ビジネス・キャリア検定試験 標準テキスト)

※③と⑤は繰返し学習し、わからん箇所を埋めて行きます

わかりやすく解説するぞい♪

生産管理Basic級の勉強法① 試験範囲の確認

生産管理Basic級の試験範囲は、ビジネスキャリア試験の公式サイトのコチラからPDFで確認できます

他の試験分野も合わせた全体はコチラから

生産管理BASICの全体案内はコチラから

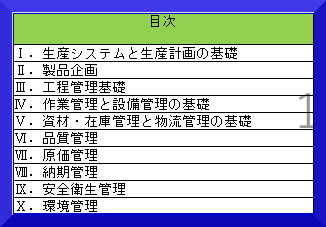

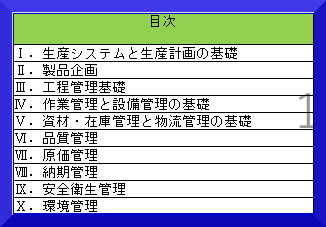

大枠の試験範囲は次の通り。

次に説明する主教材のテキストの内容と同じです。

試験範囲はわかっても勉強しないといけませんね。

勉強するテキストが必要です!

生産管理Basic級の勉強法② テキスト(参考書)の確認

生産管理Basic級の試験は主教材から出題されます。

・主教材

ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 生産管理 BASIC級 (ビジネス・キャリア検定試験 標準テキスト)

つまり、

試験範囲は主教材1冊すべて。

主教材の目次が試験範囲です。

↓目次はコチラ

この主教材から70問出題されます。

合格ラインは7割なので、正解が49問以上で合格です。

言い換えると3割の21問は間違っても良いといえますね。

21問も間違って良いと思うと少し気が楽になりませんか?

試験の出題順序

生産管理BASIC試験の出題順序は主教材のページ順に出力されます。

つまり、次の章・節の順番に出題されるということです。

これがヒントで消去法で正解できるときもあります。

参考書のページ順に出題される

これは覚えておきましょう♪

生産管理Basic級の勉強法③ 過去問題をテキストを見て解く

参考書から読まずに、過去問題を解きましょう。

なぜなら…

『本を読んでも眠くなるから』

テキスト(参考書)は文章が多く読みにくい欠点があります。

試験範囲が広く、すべて理解するには多くの勉強時間が必要になっちゃう。

まずは、過去問題を解くのが効果的です。

生産管理Basic級はYesNoの二択なので、とりあえず過去問題をどんどん解いていきましょう。

過去問題は公式サイトよりダウンロードしてください。

しかし、

公式サイトの過去問題は答えが載っていません。

最初っから答えだけみても頭に定着しません。

問題を読んでから、参考書を開いて何が正解か考えてみて下さい。

そして、

公式Youtubeで答えを確認しましょう。

問題を読み上げてから、数秒後に答えが表示されます。

・令和元年度

・令和2年度

・令和3年度

Youtubeは動画なので、家事や通勤中に流し聞きでも十分学習になります。

とりあえず、直近の3年分の過去問題を解きましょう。

70問✕3年分で210問です。

多いように思いますがYesNo形式なので意外とスイスイ進みますよ。

がんばりましょー!

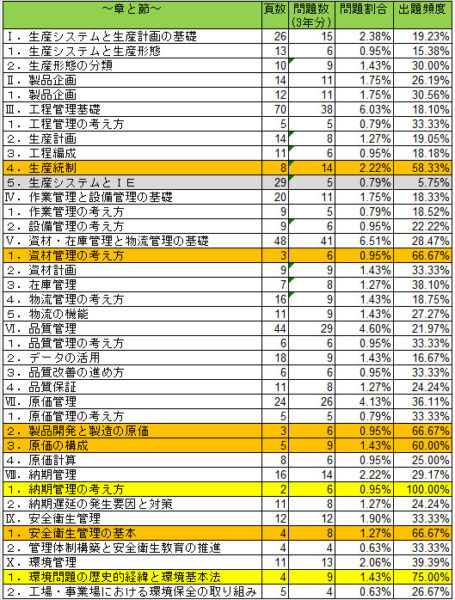

生産管理Basic級の勉強法④ 問題割合と出題頻度を分析

試験範囲は主教材の1冊分。

過去問題は解いてみたものの、主教材の試験範囲は広いです。

Yes, that’s right.

過去問題を1周したあとは、良く出題される箇所を調べべましょう。

調べる方法は…

主教材から出題される過去問題のページを調べます。

これで問題割合やの出題頻度がわかるよ。

問題割合…出題数/70問のうち出題されているか

出題頻度…出題数/ページ数(1ページ当たりの出題割合)

問題割合は、対象となる章・節から出題された割合

出題頻度は、1ページあたりに出題される割合

出題率と出題頻度がわかればコッチのものです。

出題率と出題頻度が高い箇所を重点的に学習すれば良いってこと。

出題頻度が低い箇所を飛ばして、高い箇所を重点的に学習

これで効果的に勉強できる!

というわけで、

生産管理BASIC級の出題頻度をご紹介します。

主教材の主教材の過去問題(3年分)を元に分析した結果です。

あなたは分析する時間をショートカットして効果的に勉強してください。

※令和元年~3年度の過去問をもとに分析した結果のためブレはあります。ご了承ください。

参考書の目次で、章・節ごとのページ数を求める

過去問題から出題された章・節を特定

出題数/ページ数で1ページ辺りの出題頻度がわかるんです。

出題頻度が高い章を中心に勉強すると効果的です。

出題頻度が低い(~6%) :グレー

出題頻度が高い(50%~) :オレンジ

出題頻度が超高い箇所(70%~):イエロー

出題頻度が低い箇所

第Ⅲ章「工程管理基礎」の5節「生産システムとIE」は出題頻度が約5%。

29ページもあるのに5問しか出題されていません。

学習コスパは低いので、この節は飛ばしても被害は最小限ですみそうですね。

でも、ちょっとだけ気になる点があるんです。

5%の出題率にも関わらずレイティング係数の問題が何回も出題されています。

レイティング係数は抑えておく方が無難です。

このように出題頻度が低くても、この箇所だけは良く出題されるという問題があります。

過去問題の3年分は1通りやっておきましょう。

でも、わからんところは飛ばしてね♪ 21問間違えても合格できる(はず)

より細かい分析結果は次の通りです。

出題頻度が超高い箇所

下記2つは1ページあたりの出題頻度が70%以上ある箇所です。

学習コスパは超良いので、必ず抑えておきましょう。

- 第Ⅷ章「納期管理」の1.納期管理の考え方

1ページあたり毎年1問が出題(出題頻度100%) - 第Ⅹ章「環境管理」の1.環境問題の歴史的経緯と環境基本法

4ページあたり毎年3問が出題(出題頻度75%)

第Ⅷ章「納期管理」の1.納期管理の考え方について

納期管理の考え方は全体で1ページしかないのに平均1問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度100%。学習コスパが究極にイイね!

ざっくりの出題内容は、

「納期通りに間に合わなければヤバいよねー」

という常識的な問題が多いです。

間違いやすいポイントをあげると…

「早期納入も顧客に迷惑をかけちゃう」

なぜなら「顧客は置き場所に困るから」

という点です。

遅すぎても早すぎても駄目で納期通りに作業を進めましょう。

ということですね。

このような常識的な問題が多いので、あまり勉強しなくても正解できるよ(たぶん)

第Ⅹ章「環境管理」の1.環境問題の歴史的経緯と環境基本法

この節は全体で4ページしかないのに平均3問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度75%。学習コスパが超イイね!

ざっくりの出題内容としては、

「公害問題の発生から始まった環境問題の歴史的経緯」

を問う問題が多いです。

暗記問題なので退屈かもしれませんが、学習コスパは超高いよ。

たったの4ページです。頑張って覚えちゃいましょー。

特に「公害対策の強化」については、3年連続で出題されています。

たとえば…

高度経済成長期→公害問題→公害対策基本法→環境庁(現在の環境省)

みたいなおおまかな順番が問われる問題が出題されます。

順番を抑えておいてね。

あ、答えるの「正解 or 誤り」は2択ですけどね(笑)

当てずっぽうでも、50%の正解率となります。

神経質にならずに、気楽に行ってみよう♪

出題頻度が高い箇所

さて、

下記5つも1ページあたりの出題頻度が50%以上の箇所です。

学習コスパは良いので、確実に抑えておきましょう。

- 第Ⅲ章「工程管理基礎」の4.生産統制

- 第Ⅴ章「資材・在庫管理と物流管理の基礎」の1.資材管理の考え方

- 第Ⅶ章「原価管理」の2.製品開発と製造の原価

- 第Ⅶ章「原価管理」の3.原価の構成

- 第Ⅸ章「安全衛生管理」の1.安全衛生管理の基本

第Ⅲ章「工程管理基礎」の4.生産統制

生産統制は全体で8ページしかないのに平均4~5問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度58%。学習コスパがイイね!

生産統制って響きがムズカシイと思うかもしれませんね。

生産統制を分かりやすく言うと

「生産計画で立てた目標納期・数量を守れるように製造活動を管理しましょう」

という意味です。

生産統制のなかでも、

「制作手配」と「作業手配」はが毎年出題される最頻出の箇所。

ページ数もたったの2ページのなので、抑えておきましょう♪

第Ⅴ章「資材・在庫管理と物流管理の基礎」の1.資材管理の考え方

資材管理の考え方は全体で3ページしかないのに平均2問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度67%。学習コスパがイイね!

特に下記2つは出題頻度が高い印象です。

「資材管理の意義」の”資材の種類”

「資材管理の構成」の”外注管理”は

“資材の種類”は分類が多いですが、整理すれば大丈夫!

ここも抑えておきましょー

第Ⅶ章「原価管理」の2.製品開発と製造の原価

製品開発と製造の原価は全体で3ページしかないのに平均1問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度67%。学習コスパがイイね!

ざっくりの出題ポイントは、次の2点です。

ここも抑えておこうね。

- 製品の原価は設計時に決まるけど 実際に原価が発生するのは製造

- 標準原価と原価標準の違い

原価標準…標準の1単位(KGなど)あたりの原価

標準原価…標準の操業度で原価標準から算出される原価

第Ⅶ章「原価管理」の3.原価の構成

原価の構成は全体で5ページしかないのに平均1問が出題されています。

1ページあたりの出題頻度60%。学習コスパがイイね!

ざっくりの出題ポイントは、次の3点です。

頑張って覚えちゃいましょう。

- 総原価=製造原価+販売費および一般管理費

- 製造原価=製造直接費+製造間接費

- 発生経費=実際に発生した金額(棚卸し減耗費や仕損費など)

第Ⅸ章「安全衛生管理」の1.安全衛生管理の基本

安全衛生管理の基本は全体で4ページしかないのに平均2~3問も出題されています。

1ページあたりの出題頻度67%。学習コスパがイイね!

ざっくりの出題ポイントは、次の点です。

頑張って覚えちゃいましょう。

- 事業者と労働者で災害のない職場を作る

- 労働災害は労働者が業務上で疾病、負傷、死亡すること(3つとも含む)

問題割合から分析

Ⅲ章の工程管理基礎の基礎は全体で6%を占める重要範囲です。

5節「生産システムとIE」を除いて、どの節も頻出問題。

そのなかでも特に学習コスパが高いのは生産統制です。

Ⅴ章の資材・在庫・物流管理の基礎は全体で6%を占める重要範囲です。

どの項目も頻出問題ですが、特に学習コスパが高いのは資材管理。

資材管理の重要性について、生産と財務の両面から認識してね。

という問題です

学習コスパが高い箇所を紹介しているので当たり前なんですが(^^;

いかがでしょうか。

これでどの章に注力して勉強すれば良いかが一目瞭然。

初めに試験範囲の分析をするのがいかに大事かわかりますね。

闇雲に勉強を始めなくて良かったよ

ただ、

あくまでも合格するだけのテクニックです。

実際には内容がはメチャクチャ大事。

割り切って飛ばした場合も、合格後でも良いので、ぜひ読んでみてください♪

実践で困らんようにね

生産管理Basic級の勉強法⑤ テキスト(参考書)を読む

生産管理Basic級で最も重要な参考書は ビジネス・キャリア検定試験 標準テキスト です。

この参考書から試験にほぼそのまま出ます。

前節で説明した、出題範囲と出題率を頭において参考書をINPUTしましょう。

冒頭でも述べましたが参考書を読むコツは…

『完璧を求めるな!』

です。

わからないところは、読み飛ばして先に進みましょう。

読み飛ばしのレベル判断は、前の節で述べた

「1ページ辺りの出題率が高い順」

を参考にしてみてください。

初見で全てがわかるとは限りません。

2回目・3回目と読み進めるうちにわかってくる部分がでてきます。

伸びシロを残しておきましょう。

これが合格への奥義じゃ!

過去問題で良い得点を出せるようになったら、主教材も読み込みを行えばOK

過去問題がわかれば、主教材もナントカ読み進めることができます。

記憶を定着させるんだね!

過去問ばっかやって満点に近くても本番で違う問題だった…

なんてオチにはならないように、主教材もガンバッテ繰り返し読みましょー♪

生産管理Basic級の難易度と勉強時間

生産管理Basic級の難易度と合格に必要な勉強時間です。

生産管理Basic級の難易度

結論から言いますと、基礎試験の難易度は「やや低い」です。

難しいよ!!

確かに難しく感じますが…

問題はYesNoの2択で消去法などが通用します。

ひっかけ問題もありますが、冷静に考えれば解けることが多いです。

時間も60分と比較的ゆとりを持って解くことができます。

勉強しないと苦しいぞい。

生産管理Basic級の合格までの勉強時間

結論から言うと、勉強時間がどれだけ必要かわかりません!

人によって、状況が異なるからです。

私の場合は、1日15分程度を3カ月位勉強して合格しました。

合計で23時間程度です。

15(分)×30(日)×3(カ月)=1350(分)=22.5時間

- 生産管理システムの保守を実務で経験

私はSEで生産管理システムの運用・保守などに携わっているので比較的なじみがあったほうかもしれません。あくまでもご参考までとしてください。問題自体はYesNo形式なので比較的簡単です。

三ヶ月で一通りやってみて、合格しそうだな

というレベルまで達したと実感したので受験しました。

実を言うと…

おっさんは試験直前にコロナに感染して、試験を辞退したんです。

地道に学習してきて正直クヤヂぃ思いをしましたが、気を取り直して再受験し無事合格できました。

ちなみに、コロナでやむを得ず辞退した場合は、申請すれば受験料は戻ってきました。

申請期限があるのに、忘れないように申請してね。

私の話はおいといて話を戻しましょう。

人それぞれ状況・環境が異なるのでどれだけ勉強すれば良い

と言えないのです。

生産管理の現場で働いている人は比較的短時間で済むと思いますし、

全くの素人ですと、それなりに学習時間が必要ということになります。

大事なことが1つあります。

『合格がゴールじゃない』

合格後に、スキルをどう活かすかが重要です。

生産管理Basic級の勉強をする人は

「実務に役立つかな」

と思ってやる人が多いと思う(偏見?)

勉強したことを実務に役立てて、出来るヤツと思われたい。

お客さんから感謝されたい。

工場の担当者から感謝されたい。

こんな気持をもっていると思います。

実務でも是非やくだててみましょう。

生産管理Basic級の試験日と試験地・注意事項

生産管理Basic級の試験日は、毎年2月の第3日曜日のようです。

もう試験日は過ぎましたが、

令和5年の場合は、試験日は2月19(日)となります。

試験地は毎回ことなるので公式サイトの試験地一覧をチェックしておきましょう。

運営側に確認したところ、試験人数により試験会場を決定するため、

すぐに決まらないそうです(特に東京や大阪など)

試験時間:10:45~11:45(60分間)

集合時間:10:25

集合時間は試験開始の20分前です。

10:25迄に指定された教室に着席しとかなきゃ。

おーそうなんや。早いなぁー。

試験開始後の30分までの遅刻は受験できるようです。

でも、試験時間の延長はされないよ。

遅れないように準備しよう。

工程管理的にいうとバッファをもって計画しよう(笑)

このバッファって考え方、普段の生活でも超重要やなーって

感じます。生産管理を学習しといて良かったと思うことの一つです。

段取りやバッファが重要ってことは、普段の生活にも活かせますからねー♪

机の上におけるもの

- 受験票(必須:試験日の2週間前くらいに届く)

- 身分証明書(必須:免許証、社員証、学生証、パスポート等)

- HBまたはBの黒鉛筆、シャーペン(予備も用意してね)

- 消しゴム

- 時計(時計機能のみ:置き時計はOK)

受験票は試験日の2週間前くらいに自宅のポストにハガキ形式で届くよ(はがしてめくるヤツ)

時計は忘れがちなので注意しよう!

計算機は試験区分によるらしいけど、生産管理Basic級はよくわからんかった。

計算機は持ち込みNGやと思う。たぶん。

簡単なYesNo2択式なので、そもそも計算機を使うシーンはないはず。

とりあえず、2択なので落ち着いて受験しようぜぃ。

ちゃんと勉強してたら大丈夫なハズじゃ。

試験終了後

試験の正解は、試験の2日後位に公式サイトで公開されます。

合格発表は、試験の1ヶ月前後です(3月の中旬位かな)

合格めざしてがんばろー♪

生産管理Basic級を受験するメリット

生産管理Basic級を受験するメリットは

「生産管理に必要な知識が体系的に学べること」

です。

体系的にまんべんなく基本が学習できるのが受験のメリットです。

強制的に全体がわかるって寸法じゃ♪

【まとめ】生産管理Basic級の勉強法

いかがでしたでしょうか?

生産管理Basic級の勉強法について解説しました。

少し振り返ってみましょう!

- 完璧を求めるな

- 繰り返したら、わかる時がくる

- 楽しもう

- 他人と比べない

- 試験範囲を確認する

- 過去問題を解きながら参考書を読む

- 問題割合と出題頻度を分析する

- 参考書を読む

完璧を求めずに概要をつかもう

②と④は繰り返し学習しましょう。

生産管理Basic級の参考書は ビジネス・キャリア検定試験 標準テキスト

この参考書から試験が出題される(ほぼそのまま)

- 生産管理の知識が体系的に身につく

完璧を求めずに楽しみながら、参考書を読んで過去問題を解いて復習すれば道は開けると思います。

最後に…

本来、勉強は楽しいものです。

焦らずに楽しみながら勉強しましょう。

皆さんの検討を祈っています。Good Luck!

「記事を読んでもわからないトコがある」「内容が変だよ」

という時は、お気軽にコメントください♪

「もっとSEおっさんに詳しく聞きたい。何かお願いしたい!」

という時は、ココナラまで。メッセージもお気軽に♪

LINEでのお問合わせも受付中!

LINE公式アカウント

メッセージをお待ちしています!

- 応用情報技術者

- Oracle Master Gold

- Java SE Gold

- Java EE Webコンポーネントディベロッパ

- Python エンジニア認定データ分析

- 簿記2級